一般社団法人設立の豊富な実績と経験!

はじめまして。

一般社団法人設立まごころ相談室を運営している、クルーズ行政書士事務所の太田です。

私は、これまでお客様の想いを大切に、年間200件以上の相談対応を行ってきました。

当事務所では、特に資格ビジネスや講座ビジネス、社会貢献事業の立ち上げで一般社団法人を設立するお客様が多いです。

「ビジネスで社会の課題を解決する!」

「しっかり稼いで社会貢献する!」

そんな熱い志を持った方を応援しています。

一般社団法人を初めて設立する場合、日頃なじみのない専門用語も多く、自分のあやふやな知識が正しいのか不安な方も多いかと思います。

また、一般社団法人を設立したとしても、きちんと運営を続けていけるのか不安な方もいるでしょう。

多くの方を支援する中で、一番多い不安が、

どのように運営するための「お金」を得ていくのか?

です。

そのため、ご相談に来られる方の中では、

「どのように会員を集め、会費を払ってもらうのか?」

「どのように寄付を集めようか?」

と考えるものの、「そんなに世の中甘くない」と悩まれている方が多いです。

私は、そういった設立前の不安を解消するために、単に設立の書類作成の支援だけでなく、

②会員が集まる仕組みと言葉作り

の両面の支援をしています。

今までのお客様の成功事例をもとに、あなたが提供する社会に必要なサービスがきちんと広まるためにと、この「一般社団法人設立まごころ相談室」を運営しています。

一般社団法人の設立を検討していて、

・どのような流れで一般社団法人を設立したらいいのか?

・どのように運営するための「お金」を集めたらいいのか?

そういったお悩みのある方は、まずは、初回無料相談にお申し込みください。

9年間、選ばれ続けてきた理由

2011年に開業して以来、「難しい専門用語を使わず、わかりやすく伝える」をモットーに、セミナーや個別相談等で1000名以上の方に、一般社団法人の設立や運営についてお話ししてきました。

2011年に開業して以来、「難しい専門用語を使わず、わかりやすく伝える」をモットーに、セミナーや個別相談等で1000名以上の方に、一般社団法人の設立や運営についてお話ししてきました。

自主開催だけでなく、行政等でもセミナー講師として登壇させていただく機会もあり、非常にわかりやすいと好評いただいています。(足立区・北区・世田谷区・多摩市・港区立商工会館・武蔵小山創業支援センター・SHIP 品川産業支援交流施設等)

お客様からの声を読ませていただくと、当事務所が選ばれ続けている理由は大きく6つあります。

【1】豊富な実績

おかげさまで支援実績も200法人を突破し、北海道から沖縄まで全国のお客様をサポートしています。

おかげさまで支援実績も200法人を突破し、北海道から沖縄まで全国のお客様をサポートしています。

支援した一般社団法人の業種業態も多種多様で、私自身もいろいろ経験させていただきました。

今はその経験から得た豊富な成功事例や失敗事例が私の元にあります。

それら事例をお伝えしながら具体的にお話しできることが、お客様に喜ばれております。

➡詳しくはこちらをクリック

【2】会員規約のひな形プレゼント

会員制度の設計や会員規約が必要になる一般社団法人が多いですが、いざ作るとなると初めての方にはなかなか難しいものです。

会員制度の設計や会員規約が必要になる一般社団法人が多いですが、いざ作るとなると初めての方にはなかなか難しいものです。

そのため、当事務所で設立のお客様には会員規約のひな形をプレゼントしています。

また、講師認定やインストラクター養成講座をされる場合は講師規約も必要になりますので、こちらのひな形もご用意しています。

➡詳しくはこちらをクリック

【3】運営の相談ができる

今まで多くの一般社団法人を支援してきた経験上、設立後に最も失敗しやすいポイントは

今まで多くの一般社団法人を支援してきた経験上、設立後に最も失敗しやすいポイントは

「運営資金が集められない」

です。

一般社団法人設立の書類作成は当たり前、一般社団法人設立後の事業プランの設計までアドバイスできるトータルケアを行っています。

➡詳しくはこちらをクリック

【4】WEB集客についてのアドバイス

WEB集客の秘訣は、「お客様の心を掴むコピーを書くこと」と「効率よくアクセスを集めること」です。

WEB集客の秘訣は、「お客様の心を掴むコピーを書くこと」と「効率よくアクセスを集めること」です。

私自身も、「コピーライティング」と「効率よくアクセスを集める方法」の研究と実践を今でも続けています。

おかげさまで当事務所のお客様は、ほとんどがインターネットからのお申し込みです。

そして今では、お客様にも「コピーライティング」と「SEO対策」についていろいろアドバイスさせていただいています。

私のアドバイスを実践されたことにより、同じ商品を販売しているにも関わらず、月の売上が60倍以上になったお客様もいらっしゃいます。

当事務所で培ってきたWEB集客のノウハウを活用し、あなたが提供する「社会に必要なサービス」を広げてください。

➡詳しくはこちらをクリック

【5】難しい専門用語を使わない

難しい言葉をそのまま使って説明するのでは、専門書と違いはありません。

難しい言葉をそのまま使って説明するのでは、専門書と違いはありません。

お客様が初対面の私に自分のお話をすることは、大変勇気がいることだと考えています。

ですから、私も誠実に対応するのは当たり前。

お客様があいまいに感じているところをスッキリさせるのが私の仕事です。

そのためには難しい専門用語を使わず、わかりやすくご説明することが必要不可欠です。

ご相談後にお仲間にも説明しなければならない場合には、どのように説明したらよいかも含め、わかりやすくお話させていただきます。

➡詳しくはこちらをクリック

【6】安心の初回無料相談

私はお客様のお話をじっくり聞くことを、大事にしています。

私はお客様のお話をじっくり聞くことを、大事にしています。

法人設立をすることは単なる「手段」であり、お客様のやりたいことや実現したい社会などの「目的」や「ビジョン」にこそ本当の価値があります。

私はその「目的」や「ビジョン」を達成するお手伝いをしたいと思っています。

そのためには、まずお客様との信頼関係が第一となってきます。

ただ設立のための書類を作成するだけでなく、お話をじっくり聞く中で、お客様に私が信頼できる人間かどうか判断していただきます。

なぜなら家族のように、友人のように相談できる専門家でなければ、お客様の「目的」や「ビジョン」を達成するための、根本的な悩みを知ることはできないからです。

だからこそ、まずは無料相談で私の人柄に触れていただき、本当に信頼できる人間かご確認ください。

➡詳しくはこちらをクリック

「一般社団法人設立まごころ相談室」は、設立前の検討の段階から設立後のお悩みまで、長期的に寄り添う安心のサポート体制を取っています。

たくさんの起業家の方とお話しさせていただくと、それぞれのビジネスによって個別の悩みを抱えている・・・ということに気が付きます。

一般社団法人を設立するための、登記申請書や定款の作成などを迅速に対応することはもちろんですが、そのお悩み解決のためのサポートも重要だと感じています。

社会経験の少ない学生起業の方、これまで主婦をやられていてビジネスからしばらく遠のいていた女性の方、脱サラをして起業した方など、これまで私がサポートしてきた起業家の皆さんのバックグラウンドは全く異なり、目指すべき一般社団法人のビジョンや形態もばらばらです。

その起業家の方々に対して、私は「一人ひとり、時間をかけて、丁寧にじっくり相談する」というスタイルで応援させていただくことにしました。

もしあなたが一般社団法人設立や起業に少しでも不安があれば、お気軽に初回無料相談にお申込みください。

私の人柄を感じていただき、信頼できるかご判断いただければと思います。

あなたとお会いするのを楽しみにしております!

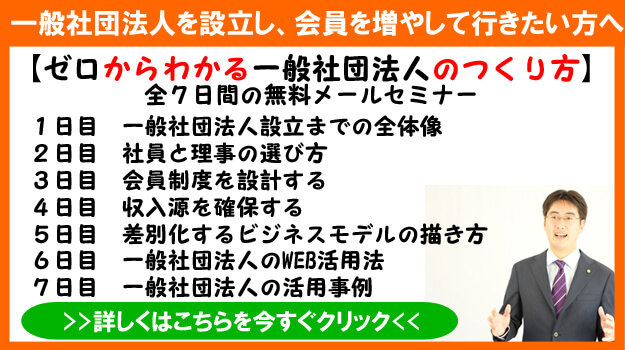

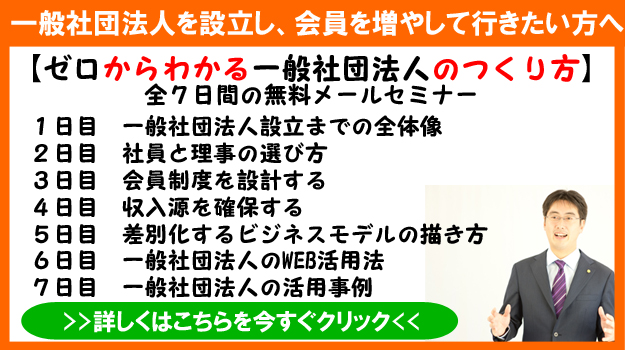

無料メールセミナーについて

全7日間の無料メールセミナー「ゼロからわかる一般社団法人のつくり方」では、

といったお悩みを解決するための情報を7日間でお伝えします。

詳細は下記のバナーをクリックください!

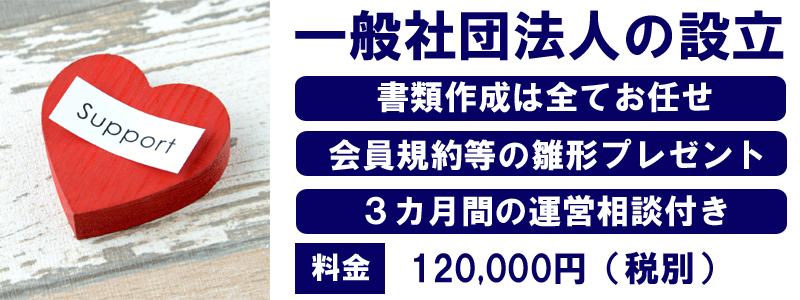

一般社団法人設立丸投げサービスについて

当事務所では、一般社団法人設立のサポートをさせていただいています。

一般社団法人の設立相談でよくある質問

一般社団法人の設立時に出てくる言葉って難しいですよね。

一般社団法人の設立に関する本を読んだり、インターネットで調べても、専門用語が多く心が挫けてしまいそうになる方も多いかと思います。

そのため私は、まずはお客様が不安に感じていることを明確にするための、初回無料相談を行っています。

これまであやふやだった知識でも、ほんのちょっとした説明で一気に理解できることがあるのです。

ここでは、一般社団法人設立の専門家である私が、今までの初回無料相談で多かった7つの質問について記載しています。

一般社団法人について「よくわからないな」と思っている方は、ぜひ読んでみてくださいね。

また、一般社団法人の設立について体系的に知りたい方は、「無料メールセミナー!ゼロからわかる一般社団法人の作り方」がありますので、まずはそちらをご購読してみてください。

「無料メールセミナー!ゼロからわかる一般社団法人の作り方」について詳しくはこちらをクリック

①一般社団法人を設立するために最低必要な人数は?

一般社団法人を設立するために最低限必要な人数は、社員2名、理事1名となります。

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の第10条では、「一般社団法人を設立するには、その社員になろうとする者(以下「設立時社員」という。)が、共同して定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。」とあり、「共同して定款を作成する」という文言から、設立時社員が2名以上必要ということが要件となっています。

ここでよく誤解されているのが、社員という言葉です。

日常みなさんがよく使われる言葉としての社員は「会社で働く人」という意味でつかわれていると思います。

ただ、一般社団法人の中で使われる社員という言葉はそういう意味ではなく、「社員総会の議決権を持つ人」という意味が分かりやすいかもしれません。

一般社団法人の社員の意味と役割について詳しくはこちらをクリック

一方、理事は一般社団法人の運営者となります。

理事は登記事項ですので、就任や辞任など変更がある度に法務局に登記申請をする必要があります。

一般社団法人の理事の役割と責任について詳しくはこちらをクリック

一般社団法人の設立相談の中で、「社員と理事を兼ねることはできますか?」ということもよく聞かれますが、社員と理事を兼ねることは可能です。

これまでたくさんの一般社団法人の設立サポートをしてきましたが、理事と社員を兼ねられるケースはかなり多いです。

一般社団法人を最低人数で設立する場合は、あなたが社員と理事に就任し、もうひとり社員になる人を見つけてくればOKです。

また、「親族でも大丈夫ですか?」ということもよく聞かれますが、親族でも大丈夫です。

結論としては、一般社団法人を設立するために必要な人は、社員2名、理事1名となりますが、理事と社員は兼ねることができるので、2名いると設立の要件をクリアすることができます。

ただし、非営利徹底型の一般社団法人設立をご検討されている場合、親族1/3規定があり、親族を理事にすると理事の人数が異なってくるため、個別にご相談ください。

②一般社団法人の社員や理事に法人が就任できますか?

一般社団法人の社員に法人が就任することは可能ですが、理事に就任することはできません。

一般社団法人の理事は株式会社の取締役同様、その一般社団法人の運営責任者となりますので、個人しか就任できません。

一方、社員は一般社団法人の運営を委託する側ですので、法人でもなれます。

株式会社の経営者が新規事業の立上げに際して、一般社団法人の設立を検討される場合もあります。

一般社団法人の設立要件のひとつとして「社員2名」があるのですが、経営している株式会社と、経営者ご本人とで、社員2名の要件をクリアされるケースもよくあります。

その場合の注意点は、定款認証の際に公証役場で「株式会社の事業目的と整合性が取れているか」を見られることです。

「株式会社の定款の事業目的を達成するために、一般社団法人を設立する」というストーリーが成り立っているか、確認してみてください。

③主たる事務所の所在地がバーチャルオフィスでもいいですか?

主たる事務所の所在地にバーチャルオフィスを設定することは可能です。

最近では、バーチャルオフィスでの住所を一般社団法人の主たる事務所の所在地にされる方も多いです。

ただ登記上は問題はないのですが、バーチャルオフィスだと銀行口座の開設ができない場合があり、登記後銀行口座開設に苦労されている方も多いという現実的な問題もあります。

主たる事務所の所在地をバーチャルオフィスの利用をお考えの方は、事前に銀行にご相談されるなど確認を取られることをオススメしています。

④どのような一般社団法人の名称を付けたらいいですか?

私は、一般社団法人の名称は、一目で何をしている法人かわかりやすい名称をオススメしています。

法律的には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の第5条から第8条に名称についての記述があります。(いくつかの条文を掲載しますね。)

第五条 一般社団法人又は一般財団法人は、その種類に従い、その名称中に一般社団法人又は一般財団法人という文字を用いなければならない。

第六条 一般社団法人又は一般財団法人でない者は、その名称又は商号中に、一般社団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

第七条 何人も、不正の目的をもって、他の一般社団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。

2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって事業に係る利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある一般社団法人又は一般財団法人は、その利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

第八条 自己の名称を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した一般社団法人又は一般財団法人は、当該一般社団法人又は一般財団法人が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

条文では専門用語が多いので、わかりやすくポイントのみ解説すると、ポイントは大きく分けて2つあります。

一つ目は「一般社団法人」という文言を入れることです。

この一般社団法人という文言は名称のどこに入っても問題はないのですが、私の今までのクライアントの9割以上は名称の一番初めに入れています。

例:一般社団法人○○協会

それに関連して、一般財団法人や他の法人格に混同されるような文言を入れてはいけません。

二つ目は、他の一般社団法人の名称と誤認されるものを使ってはいけないということです。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の第七条に「何人も、不正の目的をもって、他の一般社団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。」とあります。

ですので、同じ業種、業界で同じ名称にならないように気を付ける必要があります。

一般社団法人の名称を決める際は、インターネットや登記情報などを参考にして、他に誤認されないように気をつけてください。

一般社団法人設立時に名称を決めるときの注意点について詳しくはこちらをクリック

⑤社員総会とは何でしょうか?

社員総会とは、一般社団法人の最終決定機関となります。

株式会社の株主総会と同じようなイメージです。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の第35条には「一般社団法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができる」とあります。

ただし、理事会設置型の一般社団法人は、定款に記載された事項に関して理事会で決議できます。

また、一般社団法人は非営利法人のため剰余金の分配は禁止されていますから、社員総会でも剰余金の分配について決議することはできません。

毎事業年度終了後の一定時期に開催する必要があり、通常2~3か月以内に開催されます。

もちろんその時以外にも開催の必要があれば、社員総会を開催することが可能です。

どのようなことがこの社員総会で話し合われるかは、一般社団法人によって個別に違う所ですが、一般的には事業報告や事業計画、理事の人事について決議される場合が多いです。

⑥一般社団法人の理事の任期は?

一般社団法人の理事の任期は2年以内と決められています。(短くするのは可能ですが、今までサポートしてきた一般社団法人で2年より短い所はありません)

2年後に同じ人が再任することは可能ですが、その場合でも法務局での変更登記の必要があります。

2年というのはあっという間ですので、忘れずに変更登記申請をしてくださいね。

法務局から2年経ったから手続きするようにといった案内はありませんので、忘れないようにしてください。

⑦一般社団法人の設立費用

一般社団法人を設立する際に、ご自身で書類作成などの手続きをしたとしても、実費として約12万円必要です。

その支払先ですが、一つ目が公証役場への認証手数料です。

一般社団法人を設立する際には定款を作成し、公証役場の認証を受けることが必須です。

その公証役場へ支払う認証手数料5万円と、謄本の作成代が必要となります。

謄本の作成代は枚数によって変わりますが、大体2千円~3千円ほどかかりますので、ご自身で公証役場に行かれる際は、53,000円お持ちになられるといいかと思います。

株式会社の場合は紙定款にすると、定款認証代とは別に収入印紙が4万円必要です。

電子定款の場合は収入印紙がいりませんので、ほとんどの場合は電子定款で認証を受けられる場合が多いです。

よく「一般社団法人も電子定款にしたら4万円安くなりますか?」という質問を頂きますが、一般社団法人の場合は紙定款でも電子定款でも収入印紙が必要ないので、その部分の費用は発生しません。

二つ目は、定款認証後に法務局に登記申請を行う際に、登録免許税が6万円かかります。

法務局に収入印紙売り場がありますので、そちらで6万円ぶんの収入印紙をご購入頂く形となります。

登記が無事完了後は、登記簿謄本を数部取得したり、印鑑証明証を取得したりするかと思いますので、一般社団法人の設立に当たっては、そのあたりの費用も含めておおよそ12万円ほどの実費がかかるとご認識いただければと思います。

一般社団法人の設立に関する費用について詳しくはこちらをクリック

一般社団法人の設立について体系的に知りたい方は、「無料メールセミナー!ゼロからわかる一般社団法人の作り方」がありますので、まずはそちらをご購読してみてください。

「無料メールセミナー!ゼロからわかる一般社団法人の作り方」について詳しくはこちらをクリック

当事務所の「一般社団法人設立丸投げコース」について詳しくはこちらをクリック